よしの内科クリニック

岐阜県岐阜市北一色2-7-15

電話 058-248-7811

診療時間:8:30-12:00/15:30-18:00

休診日:水曜午後、土曜午後、日曜、祝日

糖尿病内科

当院の糖尿病内科は、以下のようなお悩みをお持ちの方にご利用いただいております。

1. 健康診断・人間ドック、または他の医療機関で異常を指摘された方

・尿糖、血糖、HbA1cの異常や肥満で再検査が必要とされた方

・他の病気で受診された医療機関から、糖尿病の再検査や治療が必要と言われた方

2. 現在糖尿病の治療中だが、異なる治療法や目標をお探しの方

・HbA1cや血糖値をもう少し改善したい方

・体重を減らしたい方

・インスリン注射などの回数を減らしたい方

3. 手足のしびれや尿の異常など、糖尿病が心配な症状がある方

4. 糖尿病以外にも、他の病気をお持ちの方

5. 転居・転勤により、新しい医療機関をお探しの方

上記1~5の項目について、順に受診方法と診療内容の概要をご案内いたします。

1)健康診断・人間ドック・他院で異常を指摘された方

健康診断結果や、他の医療機関で実施された血液検査結果をご持参ください。

午前中の比較的早い予約時間(9時〜10時)にご来院される方は、なるべく朝食をとらずに受診されることをお勧めします。

その他の時間帯にご来院される方は、普段通りにお食事を済ませてお越しください。

ご持参いただいた検査結果に基づき、指摘された異常値を再検査し、その場で結果(血糖、尿糖、HbA1c)をお知らせします。

結果に応じて、お薬の要否や、必要であれば適切な治療法について詳しくご説明いたします。

なお、結果によっては糖尿病の精密検査(75g糖負荷検査)を後日実施した上で、最終的な診断と治療方針を決定する場合がございます。

2)現在と異なる治療法を探している方

「体重をもっと減らしたい」「注射の回数を減らしたい」といったお悩みを多くお伺いします。

薬剤の選択を工夫することで、減量は十分に可能です。

食欲(体重)を減少させやすい薬(メトホルミン、GLP-1受容体作動薬、GIP/GLP-1受容体作動薬など)を積極的に用い、食欲(体重)を増加させやすい薬(SU薬、グリニド薬、チアゾリジン薬など)の使用は慎重に検討します。

減量と薬剤選択の工夫により、注射回数を減らすことも可能です。

この際、薬剤変更によって血糖値(HbA1c)に悪影響を及ぼさないよう、細心の注意を払います。

もう少し血糖コントロールを良くしたい方は、患者様の生活リズムや体型に合わせて、きめ細かくお薬の調整を行います。

お悩みの方は、お気軽にご相談ください。

なおすでに他院で治療中の場合は、紹介状(診療情報提供書)の必要な場合がございます。

3)体調不良があり糖尿病が心配な方

「のどが渇く」

「体重が増えた」

「手足がしびれる」

「尿が泡立つ、尿に甘い匂いがする」

このような症状で受診される方が多くいらっしゃいます。

気になる症状がある方は、ご相談ください。

4)いろいろな病気をお持ちの方

脳梗塞や心筋梗塞を起こしたことがあり、血糖値を改善して再発を防ぎたい方、

高血圧、脂質異常症、痛風、脂肪肝なども同時に治療したい方、

糖尿病が原因で目や腎臓の具合が良くない方など、様々な合併症をお持ちの方がいらっしゃいます。

血糖コントロール不良が他の疾患を悪化させないよう、体全体に気を配り、統合的な治療を行います。

逆に、血糖値だけ良くても他の病気が悪化しては本末転倒です。

糖尿病専門医として、また総合内科専門医として、きめ細やかな診療を提供いたします。

5)転居・転勤で病院を探している方

紹介状(診療情報提供書)をご持参ください。

お持ちでない場合は、現在服用されているお薬がわかるお薬手帳でも構いません。

現在の治療で経過が順調な方は、特別な変更をすることなく、同様の治療を継続いたします。

インスリンやGLP-1注射の自己注射、自己血糖測定・リブレを行っている方も、引き続き当院で継続していただけますのでご安心ください。

資料2 糖尿病の診断

糖尿病の診断は、慢性の高血糖を確認します。

①空腹時血糖値≧126mg/dl

②75g経口糖負荷試験2時間値≧200mg/dl

③随時血糖値≧200mg/dl

④HbA1c≧6.5%

のいずれかが確認され、さらに別の日に再確認されれば糖尿病と診断します。

(HbA1cのみの反復検査による診断は不可)

あるいは一回の検査で①~③のいずれかと④が確認されれば,糖尿病と診断します。

ただし、血糖値が①~③のいずれかを示し、かつ次のいずれかが存在した場合も糖尿病と診断します。

糖尿病の典型的症状(口渇,多飲,多尿,体重減少)

確実な糖尿病網膜症

資料3 経口血糖降下薬

7種類の経口血糖降下薬があり、次のような作用で、インスリンの働きを助け、血糖を下げます。

からだに合った薬を1~数種類使用して治療します。

| GLP-1受容体作動薬 |

|---|

| 血糖が高いときのみインスリン分泌を促すことによって高血糖を改善します。 食欲抑制作用による体重減少効果があります。 |

| ビグアナイド薬 |

| 肝臓でのブドウ糖産生を抑制することによって血糖を下げます。 食欲・体重は低下傾向を示します。 第1選択薬の一つです。 |

| チアゾリジン薬 |

| 肝臓・骨格筋でのインスリンの効果を改善します。 肥満体型の方に効果を発揮しやすいです。 体重増加や浮腫が見られる場合があります。 |

| スルホニル尿素(SU)薬 |

| インスリン分泌を持続的に促進するためインスリン分泌が低下した方に有用です。 空腹感により体重増加を助長することがあります。 |

| 速効型インスリン分泌促進薬 |

| 速やかなインスリン分泌を短時間促進して食後高血糖を改善します。 |

| DPP-4阻害薬 |

| 高血糖時にインスリン分泌を促進します。 第1選択薬の一つです。 |

| SGLT2阻害薬 |

| ブドウ糖の排泄を促進して血糖を下げます。 心不全や腎障害にを合併している方には特に有用です。 |

| α-グルコシダーゼ阻害薬 |

| 糖質の腸管からの吸収を遅らせることにより、食後の高血糖を改善します。 |

資料4 GLP-1・GIP/GLPI受容体作動薬(注射)

このお薬は、健康な方の食事に伴い小腸から分泌されるホルモン(インクレチン)を元に開発された糖尿病治療薬です。

**どのような働きをするのですか?

糖代謝の調整: 血糖値を適切に保つように働きかけます。

食欲の自然な抑制: 空腹感を自然に減らし、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。

糖尿病患者さんや肥満の方では、このホルモンの分泌が低下していることが多く、これが空腹感を抑えられない悪循環につながっていることがあります。

インスリン分泌の促進とグルカゴン分泌の抑制: 膵臓に作用し、血糖値が高い時にのみインスリン分泌を促進し、血糖値を上げるホルモンであるグルカゴン分泌を抑制します。

**特におすすめの方

体重を減少させたい方

インスリン分泌能が保たれた軽症から中等症の糖尿病の方

アメリカ、ヨーロッパ、韓国などでは「ダイエット効果」があるとして美容・減量目的で非常に人気がありますが、日本では糖尿病治療薬として承認・使用されています。

**使用方法

1週間に1回、ご自身で注射します。

注射は1分もかからず、痛みもほとんどありません。

糖尿病専門医の十分な指導のもと、安心してご使用いただけます。

**主な薬剤

オゼンピック

マンジャロ

現在、この2種類の取り扱いがございます。

資料5 インスリン療法について

インスリン療法は、1型糖尿病の方や、一部の2型糖尿病患者さんで、ご自身の膵臓から分泌されるインスリンが不足している場合に、注射でインスリンを補う治療法です。

**どのような方がインスリン療法を必要としますか?

2型糖尿病患者さんの場合を例にご説明します。

飲み薬で血糖コントロールが難しい方: 経口薬だけでは目標とする血糖値に達しない場合。

初診時に重い症状がある方: のどの渇き、頻尿、体重減少が著しい場合や、尿中にケトン体が出ている場合など、緊急性が高いと判断される時。

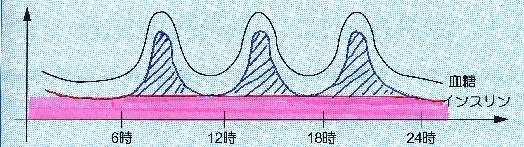

**インスリンの働き

健康な方の場合、インスリンは主に以下の2つの形で分泌されます。

基礎インスリン(持続的に分泌されるインスリン): 食事とは関係なく、常に少量ずつ分泌され、血糖値を安定させる役割を担います。

追加インスリン(食後に分泌されるインスリン): 食事を摂った際に、血糖値の上昇に合わせて分泌され、食後の血糖値を抑える役割を担います。

糖尿病では、これら両方のインスリン分泌が障害されていることが多いです。

**インスリン療法は一生続くのでしょうか?

「一度インスリン注射を始めたら、一生やめられないのではないか」と心配される患者さんもいらっしゃいますが、そうではありません。

2型糖尿病患者さんでインスリン注射を開始された方でも、その後の血糖コントロールが改善すれば、インスリンを中止できる場合があります。

生活習慣の改善や他の治療法との組み合わせによって、インスリンからの離脱も十分可能です。

| 持効型インスリン |

|---|

| 基礎インスリン(上図赤色部分)を補充するためのインスリンです。 2型糖尿病では経口血糖降下薬も併用する方法が一般的です。 |

| 超速効型インスリン |

| 持効型インスリンのみではコントロール不十分な患者さんに、追加インスリン(上図青色斜線)を補充するためのインスリンです。 1日1~3回食直前に注射します。 |

| 配合溶解インスリン |

| 持効型インスリン70%に、超速効型インスリンが30%配合溶解されたインスリンです。 1日1~2回食直前に注射します。 |

資料6 糖尿病の症状、早期発見、合併症について

糖尿病には、のどが渇く、尿の回数が増える、体重が急に減るといった、一般的に知られている症状があります。

しかし、これらの症状が現れるのは、糖尿病がかなり進行している場合がほとんどです。

実は、糖尿病(またはその前段階)で最初に現れやすいサインは、「日々の空腹感」です。

多くの方がこれを糖尿病の症状だと認識しないため見過ごされ、気づいた時には病気が進行しているというケースが少なくありません。

糖尿病の早期発見が難しいのは、自覚症状が乏しいことだけが理由ではありません。

健康診断を受けていても、「異常なし」と診断されてしまうことがあるからです。

健康診断は通常、脂質検査や胃の検査を目的として、空腹時(前日の夜から絶食)に行われます。

しかし、糖尿病の初期段階では、空腹時の血糖値は正常であることが多く、食後にのみ血糖値が上昇するという特徴があります。

これでは、現在の一般的な健康診断だけでは、なかなか早期発見にはつながりません。

最近では健康診断でHbA1cも測定されるようになりましたが、個人差も大きく、この検査だけで早期発見をすることは困難な場合があります。

「糖尿病が心配だから検査を受けたい」とお考えの方は、いつも通りに食事を摂り、食後1時間後に血糖値を測定できるよう、医療機関を受診されることをお勧めします。

これが、早期発見につながる一つの大切な方法です。

| 糖尿病予備群 糖尿病初期 |

|---|

| 空腹感 (空腹時の)冷や汗・気持ちの悪さ・不快感 食後高血糖 食後尿糖 |

| 糖尿病中期 |

| 尿糖 食前血糖値とグリコヘモグロビン(HbA1c)の上昇 |

| 糖尿病後期 |

| 食前尿糖 のどのかわき トイレが近い 体重減少 |

| 神経障害の合併 |

| 立ちくらみ 手足のしびれ・痛み・違和感・こむらがえり(足がつる) (上半身の)汗が出やすい 勃起障害 足壊疽・潰瘍(きず) |

| 腎障害の合併 |

| むくみ 食欲がない 息切れ タンパク尿 |

| 目の合併症 |

| 網膜症・黄斑変性症:視力障害 |

| その他の合併症 |

| 認知症 歯槽のう漏 心筋梗塞 脳梗塞 目が見にくい 足壊疽・潰瘍(きず) |

- 糖尿病を引き起こす様々な病気

- 膵臓癌などの癌 <

- 肝硬変

- クッシング症候群 <

- 先端巨大症 <

糖尿病とは

糖尿病とは、血液中のブドウ糖が増えすぎ「高血糖」となり、様々な症状を引き起こす病気です。

9割以上が「2型糖尿病」という生活習慣病で、運動不足、食べ過ぎ、飲み過ぎによるエネルギー過剰が原因のひとつです。

もうひとつの原因は、糖を細胞内に取り込むインスリン(血糖降下ホルモン)の分泌が遺伝的に少ないことです。

「高血糖」はからだに対して「毒」として働きますが、ゆっくりと悪影響をおよぼしていくため目立った症状がないことが多く、知らず知らずのうちに全身の血管や臓器を傷つけて様々な病気(合併症)を引き起こしていきます。

「1型糖尿病」は自己免疫が関係し、膵臓のインスリン分泌細胞であるβ細胞が破壊され高血糖となる疾患です。

その他、肝硬変、膵臓がん、副腎の病気(クッシング症候群)や他のホルモンの病気(先端巨大症)など他疾患からおきる糖尿病や遺伝子異常からおきる糖尿病などがあります。

このためただ血糖値やHbA1cを測定して糖尿病と診断するだけではなく、様々な角度から糖尿病を調べる必要があるため、専門医の受診が望まれます。

糖尿病の治療

糖尿病の治療は、食事療法、運動療法、薬物療法(資料3.4.5)の3つを上手に組み合わせることによって、良い血糖コントロールを保つことができます。

食事療法

糖尿病になったからといって、食べていけない食品はなく、また逆に、これを食べていれば大丈夫という食品があるわけでもありません。

次の3原則を守りましょう。

適正なエネルギー量を摂取する

標準体重1kgあたりの適正エネルギー量の決め方を示します。

①25~30kcal:軽い労作(デスクワーク、主婦など)

②30~35kcal:普通の労作(立ち仕事が多い職業)

③35~40kcal:重い労作(力仕事が多い職業)

標準体重kg=身長(m)×身長(m)×22

これを基準に年齢・性別・現在過去の体重を考慮して決めます。

栄養バランスをとる

3大栄養素(炭水化物、たんぱく質、脂質)を過不足なくとりましょう。

割合としては、炭水化物50~60%、たんぱく質15~20%、残りを脂質とします。

ビタミン・ミネラル・食物繊維の補給

野菜は1日360g以上食べましょう。

海藻、きのこも食物繊維が豊富です。

食事のはじめに食べることによって、血糖の上昇を緩やかにします。

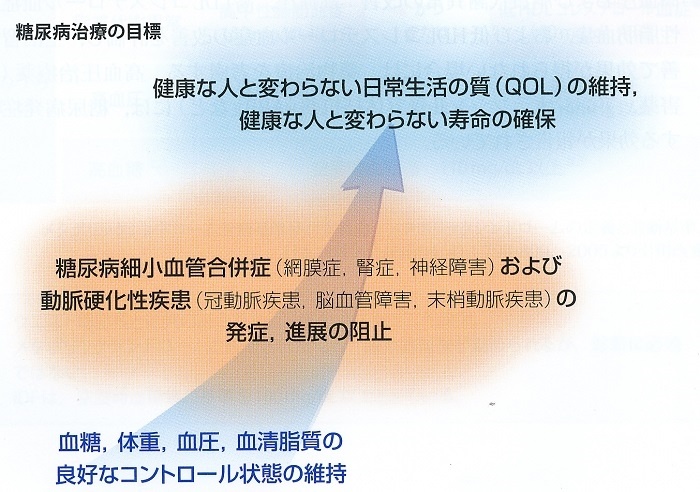

糖尿病治療の目標

我が国の平均寿命は80歳を越え、世界に冠たる長寿国となりました。

しかし80歳を越えてなお健やかに過ごされている方ばかりではありません。

まさに糖尿病治療の目標は健康寿命をのばすことにほかなりません。

ご家族、そしてかかりつけ医と共に目標を達成しましょう。

日本糖尿病学会 糖尿病治療ガイドより

よしの内科クリニック

診療科目

糖尿病内科・内分泌内科・内科

診療時間

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8:30~11:45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |

| 15:30~18:00 | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | 休 | 休 |

祝日休診

診療カレンダー

アクセス

交通(長森西小学校北200M)

バスでお越しの場合:東興町バス停から南へ徒歩3分

お車でお越しの場合: 岐阜競輪場東へ300M

JRでお越しの場合:長森駅から北へ1.9K

よしの内科クリニックへの来院

岐阜市、各務原市、羽島市、羽島郡、岐南町、笠松町、山県市、可児市、関市、本巣市、瑞穂市、揖斐郡、大垣市、郡上市、下呂市、恵那市、一宮市、犬山市、名古屋市、滋賀県などに お住まいの方にご来院いただいております